Energie, Technik & Baustoffe

Rauchwarnmelder planen und digital verwalten: Für den Brandschutz vernetzt

Text: Marian Behaneck | Abbildung (Header): © EI ELECTRONICS/SEVENTYFOUR – stock.adobe.com

Eine Rauchwarnmelderpflicht gilt inzwischen in allen Bundesländern, sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude. Die Vernetzung und digitale Verwaltung von Rauchwarnmeldern bietet gerade in der Wohnungswirtschaft verschiedene Vorteile. Und was ist darüber hinaus bei der Planung zu beachten?

Auszug aus:

QUARTIER

Ausgabe 2.2025

QUARTIER abonnieren

Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen

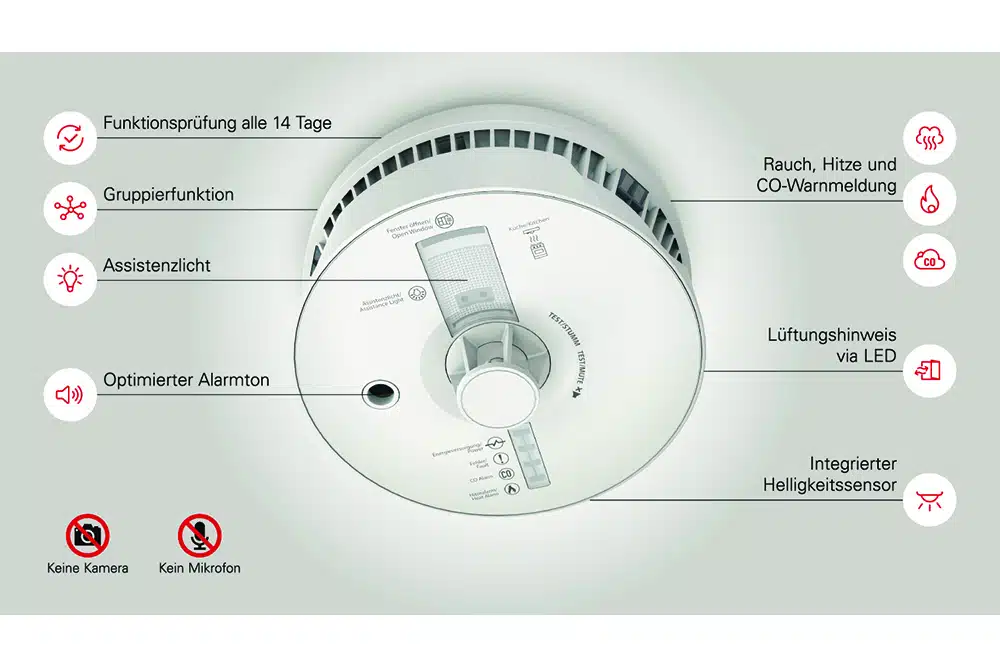

Rauchwarnmelder sind in Wohngebäuden inzwischen in allen Bundesländern Pflicht – zum Teil schon seit vielen Jahren, auch im Bestand. Da sie alle zehn Jahre ausgetauscht werden müssen und die Geräte sich technisch erheblich weiterentwickelt haben, bietet sich jetzt die Gelegenheit zur Modernisierung. So schlagen beispielsweise über Funk oder Kabel miteinander vernetzte Rauchwarnmelder gleichzeitig Alarm, wenn ein Gerät Rauch meldet. Bricht etwa im Keller Feuer aus, hört man damit den Alarmton beispielsweise auch in der Dachgeschoss-Wohnung. An das Smart Home-Netz angebundene Rauchwarnmelder bieten noch mehr Sicherheit und Komfort: Sie können im Brandfall die Beleuchtung einschalten oder Rollläden hochfahren, um Fluchtwege freizugeben. Rauchwarnmelder mit Ferninspektionsfunktion eignen sich besonders für vermietete Wohnungsbestände oder Wohnungsbestände in WEG-Verwaltung, weil ein Zutritt zur Wohnung meist mit einem erheblichen Organisationsaufwand verbunden ist. Außerdem lassen sie sich einfacher digital verwalten und damit zusammenhängende Vorgänge einfacher rechtskonform dokumentieren – von der Auftragsvergabe über die Prüfung bis zum Inspektionsprotokoll.

Die Auswahl, Planung, Installation und der Betrieb von Rauchwarnmeldern unterliegen aufgrund von Richtlinienänderungen oder neuen technologische Entwicklungen einem kontinuierlichen Wandel. Deshalb sollten sowohl bei einer Neuinstallation als auch beim Austausch von Rauchwarnmeldern alle aktuellen Möglichkeiten berücksichtigt werden, um eine optimale Lösung zu finden. Ebenso sollten alle Anforderungen von Bauherren, Betreibern und Bewohnern oder Nutzern berücksichtigt werden. Von grundlegender Bedeutung für die Auswahl und Planung von Rauchwarnmeldern in Wohngebäuden sind die unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen der jeweils geltenden Landesbauordnung (LBO). Diese sehen als Mindestausstattung nach der Produktnorm DIN EN 14604 [1] zugelassene Rauchwarnmelder in allen Schlafräumen, Fluren und teilweise in Aufenthaltsräumen vor. Gemäß diesen Mindestanforderungen werden Rauchwarnmelder meist als Stand-alone-Geräte mit einer Tauschbatterie oder einer fest verbauten Zehn-Jahres-Lithiumbatterie installiert. Eine Funk- oder Kabelvernetzung ist nicht verpflichtend, aber wegen der oben genannten Vorteile sinnvoll. Vernetzbare Rauchwarnmelder lassen sich über Schnittstellen mit externen Systemen der Sicherheits- und Gebäudeautomationstechnik oder Smart Home-Systemen verbinden. Smarte Rauchwarnmelder alarmieren bei Rauchentwicklung nicht nur vor Ort lautstark per Sirene, sondern auch mobil per App. Außerdem sind sie Teil des Smart Home-Netzes und können damit auch andere Haustechnik- Komponenten aktivieren, etwa die Beleuchtung oder Schließsysteme. Neben Bränden können auch andere Ereignisse weitergeleitet werden. So ertönt etwa die Sirene des smarten Rauchwarnmelders auch dann, wenn ein Einbruch erkannt wurde. Ebenso lassen sich Gas- oder Kohlenmonoxid-Warnmelder einbinden. Neben den Mindestanforderungen müssen auch besondere Umstände berücksichtigt werden. Werden Wohnräume beispielsweise von Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder besonderen Bedürfnissen bewohnt, müssen barrierefreie vernetzte Rauchwarnmelder installiert werden, die mindestens zwei Sinne wie Hören und Sehen ansprechen (Zwei-Sinne-Prinzip), respektive eine Signalweiterleitung an überwachende Stellen ermöglichen.

Für öffentliche und gewerbliche Räume, Arbeitsstätten oder Sonderbauten wie Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser oder Versammlungsstätten gelten besondere Vorgaben. Hier ergibt sich die Pflicht zur Installation von Rauchmeldern aus den gesetzlichen Vorgaben zur Installation von Brandmeldeanlagen. Im Unterschied zu Rauchwarnmeldern, die akustisch vor einer Rauchentwicklung warnen und den Bewohnern so eine Selbstrettung ermöglichen, geht eine Brandmeldeanlage weiter. Sie ist mit einer ständig besetzten Zentrale verbunden, welche im Brandfall die örtliche Feuerwehr alarmiert. Außerdem sind Rauchmelder als Teil einer Brandmeldeanlage in weitere Gebäude-Schutzmechanismen eingebunden, wie etwa Feuerschutztüren, Rauchableitungseinrichtungen oder Löschanlagen.

Soll die Betriebsbereitschaft von Rauchwarnmeldern, wie gesetzlich gefordert, über die gesamte Gerätelebensdauer von zehn Jahren sichergestellt sein, müssen sie nach DIN 14676-1 [2] mindestens einmal jährlich vor Ort oder per Ferninspektion kontrolliert werden. Diese Norm regelt die Planung, den Einbau, Betrieb und die Instandhaltung von Rauchwarnmeldern in Wohnungen sowie Räumen mit wohnähnlicher Nutzung und unterscheidet drei Typen: Einzelmelder (Typ A), Melder mit Teil- Ferninspektion (Typ B) und Melder mit vollständiger Ferninspektion (Typ C). Typ A-Rauchwarnmelder verfügen über keine Ferninspektion und müssen daher jährlich vor Ort überprüft werden. Bei Typ B-Meldern kann die Energieversorgung, Rauchsensorik, eine eventuelle Demontage oder funktionsrelevante Beschädigung per Ferninspektion geprüft werden. Raucheintrittsöffnungen und das Warnsignal müssen jedoch spätestens alle 30 Monate, respektive die Umfeldkontrolle alle 36 Monate vor Ort geprüft werden. Dabei wird das Umfeld per Ultraschall auf mögliche Mess-Hindernisse kontrolliert. Melder des Typs C mit kompletter Ferninspektion erfordern keine Vor-Ort-Sichtprüfung, weil alle wichtigen Geräteparameter jährlich aus der Ferne inspiziert werden können. Für die Ferninspektion ist eine Funk-Infrastruktur erforderlich, die gleichzeitig auch für die Einbindung von fernauslesbaren Mess- und Erfassungsgeräten, etwa zur Heizkostenabrechnung, genutzt werden kann. Auf die Fernauslesung spezialisierte Dienstleister (siehe Infokasten) bieten über ein flächendeckendes Netzwerk von zertifizierten Servicefachkräften einen entsprechenden Service, der auch Hilfe bei Störfällen bietet.

Die herkömmliche Verwaltung großer Rauchwarnmelderbestände in der Wohnungswirtschaft ist sehr papier- und arbeitsintensiv. Digitale Rauchwarnmelder-Verwaltungssysteme automatisieren Prozesse, sorgen für mehr Transparenz, Effizienz und Rechtssicherheit. Da Wohnungsunternehmen, Eigentümer oder Immobilienverwalter für die Installation und ordnungsgemäße Funktion von Rauchwarnmeldern verantwortlich sind, brauchen sie nicht nur einen Überblick über den Bestand an Meldern pro Wohneinheit und Liegenschaft. Sie müssen auch regelmäßige Inspektionen und Service-Einsätze beauftragen, verfolgen und die Wartungs- und Inspektionsarbeiten rechtssicher dokumentieren. Allerdings wächst der Aufwand mit der Größe des Bestands. Abhilfe versprechen cloudbasierte Lösungen zur Rauchwarnmelder-Dokumentation, wie z. B. die Rauchwarnmelder-Manager von EI Electronics, Hekatron oder Pyrexx. Die Software digitalisiert alle Prozesse und bildet sämtliche Informationen – von der Installation über die Inspektion bis zur Instandhaltung – in Form von rechtskonformen Dokumentationen ab. Die zeitraubende Datenerfassung auf Papier sowie das Sammeln und Archivieren einzelner Prüfprotokolle entfallen damit. Für Wohnungsverwalter oder Serviceunternehmen wird das Management großer Rauchwarnmelder-Bestände damit erheblich vereinfacht. Lösungen zur Verwaltung und Dokumentation von Rauchwarnmelderbeständen bestehen meist aus einer Inspektions-App für die mobile Datenerfassung und einer Web-Anwendung, die alle Daten in der Cloud verfügbar macht. Die Inspektions-App dient der Überprüfung der Melder – entweder während einer Vor-Ort-Prüfung oder per Fernauslesung. In diesem Fall kann der jährliche Prüftermin sogar kontaktlos und ohne Betreten der einzelnen Wohneinheiten erfolgen. Die App speichert die Inspektionsergebnisse im Mobilgerät und transferiert alle Daten an die Web-Anwendung. Dort lassen sich alle Informationen über den Web-Browser abrufen und bearbeiten. Mitarbeiter haben beispielsweise die Möglichkeit, existierende Bestände nach bestimmten Kriterien zu filtern, Daten zu Dokumentationszwecken zu exportieren und teilweise auch neue Bestände über Schnittstellen zu importieren. Eine Organizer-Funktion erinnert an wichtige Termine oder generiert Aufträge für das Servicepersonal. Werden die betroffenen Wohneinheiten über eine Kartenansicht übersichtlich dargestellt, kann man im Voraus planen, in welcher Reihenfolge die Wohnungen optimalerweise angefahren werden. Die jährlich durchgeführte Wartung der Rauchmelder lässt sich in Form einer PDF-Datei rechtskonform nachweisen. Das digitale Dokument umfasst die Historie aller in einer Wohneinheit durchgeführten Wartungshandlungen und dient als Nachweis gegenüber Versicherungen oder Vertragspartnern.

Fazit: Sicherer mit Vernetzung und Ferninspektion

Vernetzte oder an das Smart Home-Netz angebundene Rauchwarnmelder sind sicherer und komfortabler. Insbesondere für ältere Menschen mit körperlichen Einschränkungen bieten die Zusatzfunktionen mehr Sicherheit. Rauchwarnmelder mit Ferninspektionsfunktion eignen sich besonders für vermietete Wohnungsbestände, weil sie zeitaufwendige Terminabsprachen für einen Inspektionszutritt erübrigen. Außerdem lassen sie sich einfacher digital verwalten und damit zusammenhängende Vorgänge einfacher rechtskonform dokumentieren.

Rauchmelder oder Rauchwarnmelder?

Häufig werden die Begriffe „Rauchmelder“ und „Rauchwarnmelder“ synonym verwendet. Dabei unterscheiden sie sich klar voneinander: Rauchwarnmelder warnen Bewohner von Wohnungen vor Rauchentwicklung und Brandgefahr. Rauchmelder dagegen kommen in öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, Bildungseinrichtungen oder Krankenhäusern zum Einsatz und sind im Gegensatz zu Rauchwarnmeldern an eine zentrale Brandmeldeanlage (BMA) angeschlossen. Statt lediglich lokal Alarm zu schlagen, melden Rauchmelder den Alarm an eine Brandmeldezentrale, welche die lokale Feuerwehr verständigt.

Rauchwarnmelder-Anbieter und Dienstleister*

www.abus.com, www.bosch-smarthome.com, www.eielectronics.de, www.hekatron.de, www.kalo.de, www.pyrexx.com, www.siemens.com, www.techem.com

Richtlinien und weiterführende Information*

[1] DIN EN 14604:02-2009: Rauchwarnmelder; Deutsche Fassung EN 14604:2005

[2] DIN 14676-1:09-2023: Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung – Teil 1: Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung

[3] DIN EN ISO/ASTM 52939:09-2023: Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung, Teil 1: Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung, Teil 2: Anforderungen an den Dienstleistungserbringer

[4] DIN SPEC 91388:02-2019: Technische Anforderungen an ferninspizierbare Rauchwarnmelder – Anforderungen an eine technische Einrichtung zur Ferninspektion in Bezug auf den Nachweis der Funktionsbereitschaft nach DIN 14676-1 eines Rauchwarnmelders nach DIN EN 14604

[5] Hekatron Brandschutz (Hrsg.): Planungshandbuch Rauch und COWarnmelder, Sulzburg, 2024, Download: www.hekatron-brandschutz.de/fileadmin/hekatron_elo/eloid/Planungshandbuch_Rauch-_und_COWarnmelder.pdf

* Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Der Autor

Marian Behaneck

Dipl.-Ing. (Architektur) Marian Behaneck ist freier Fachautor für Bausoftware und Bau-IT.