Energie, Technik & Baustoffe

Schallübertragung und Vermeidung von Schallbrücken im Modulbau: Module aus Holz

Text: Andreas Wenz | Foto (Header): © LUKAS BAST – STOCK.ADOBE.COM

Holzmodule erlauben nicht nur bei der Errichtung eine hohe Flexibilität in der Gestaltung. Auch später können Räume oder Nutzungseinheiten einfacher verändert werden. Diese Anpassungsfähigkeit trägt zur Nachhaltigkeit des Gebäudes über dessen Lebensdauer bei. Ohne Probleme werden auch moderne Energiestandards eingehalten und das bei einer geringen Bauzeit. Was den Schallschutz anbelangt, sind für eine optimale Funktion gewisse Planungsgrundlagen zu beachten.

Auszug aus:

QUARTIER

Ausgabe 2.2025

QUARTIER abonnieren

Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen

Beim Schall wird zwischen Primär- bzw. Luftschall sowie Sekundär- bzw. Körperschall unterschieden. Primärschall bezeichnet Schallwellen, die durch die Luft von der Quelle ans Ohr übertragen werden. Ein Beispiel dafür ist eine Autobahn als Schallquelle. Der Lärm wird direkt durch die Luft übertragen und kann durch eine Lärmschutzwand recht effektiv und einfach abgemindert werden. Das Äquivalent im Gebäude ist z. B. ein Schallschutzfenster gegen Straßenlärm oder eine Wohnungstrennwand gegen laute Musik. Gängige Messgröße ist das Schalldämmmaß R’w, das das Minderungsvermögen eines Bauteils beschreibt (höhere Werte sind besser).

Sekundär- oder Körperschall bezeichnet Schallwellen, die erst am Bauteil entstehen und dann in den Raum abgegeben werden. Die Energie dafür wird an einer anderen Stelle durch Erschütterungen oder Impulse in die Gebäudestruktur eingebracht und kann große Strecken zurücklegen. Stimmen die Frequenzen der Erregung mit den Bauteileigenfrequenzen überein, entsteht durch Bauteilresonanz Sekundärschall. Wände oder Decken wirken dabei wie Lautsprechermembranen. Mögliche Quellen sind z. B. Trittschallanregung, HKL-Geräte, haustechnische Anlagen oder die Sanitärinstallation. In der Regel ist die Anregung eher niederfrequent und wird als tiefes Dröhnen, Wummern oder Klopfen wahrgenommen. Gängige Messgröße ist der Trittschallpegel L’n,w, der den verbleibenden Lautstärkepegel im Raum beschreibt (höhere Werte sind schlechter).

Beide Phänomene sind nicht immer einwandfrei voneinander zu trennen, sondern beeinflussen einander, wenn z. B. eine Wand durch Luftschall zum Schwingen angeregt wird.

Holz ist ein geschätzter Werkstoff für den Instrumentenbau. Die gleichen Eigenschaften, die dort gewünscht sind, stellen aber im Wohnungsbau einen Nachteil dar. So ist die Schallweiterleitung in Holz etwa 25 % schneller als in Beton. Bei annähernd gleicher Steifigkeit bringt Holz aber nur ein Fünftel des Gewichts von Beton auf die Waage. Das hat Auswirkungen auf das Resonanzverhalten von Bauteilen: Wand- und Deckenelemente weisen wesentlich niedrigere Eigenfrequenzen auf als vergleichbare Betonelemente. Dadurch werden gerade die niederfrequenten Anteile des Körperschalls besser in hörbare, störende Geräusche umgesetzt. Besonders kritisch ist, dass nicht nur Wohnungen in unmittelbarer Nähe zur Quelle betroffen sind, sondern auch weiter entfernte. So können ohne geeignete Maßnahmen beispielsweise Störungen aus einem Supermarkt im Erdgeschoss auch noch mehrere Geschosse darüber deutlich wahrgenommen werden.

Zur Bewertung des Störpotenzials wird in Deutschland in aller Regel die DIN 4109 herangezogen. Dieses Regelwerk sieht unterschiedliche Richtwerte für den einfachen und erhöhten Schallschutz in Abhängigkeit vom Gebäudetyp vor. Verschiedene Arten von Geräuschquellen werden nicht explizit unterschieden. Individuelle, vom Nutzer einer Wohneinheit verursachte Geräusche werden nicht berücksichtigt.

Die Wahrnehmung eines Störgeräusches ist dagegen differenzierter. Bewohner sind daher mit der akustischen Situation oft nicht zufrieden, obwohl die Anforderungen nach DIN 4109 formal erfüllt sind. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen wird Lautstärke subjektiv von verschiedenen Menschen trotz messbar gleicher Schallintensität unterschiedlich wahrgenommen. Das ist teils kulturell bedingt, teils aber auch individuell. So unterscheiden sich die Grenzwerte für Trittschall L’n,w innerhalb Europas bereits um bis zu 13 dB (Deutschland: 50 dB; Italien: 63 dB). Ebenso werden verschiedene Geräuschquellen bei gleicher Lautstärke als unterschiedlich störend wahrgenommen. Toilettengeräusche wirken beispielsweise aufgrund der assoziierten Handlung störender als das Geräusch eines Staubsaugers. Zum anderen ist es charakteristisch für das menschliche Gehör, dass unterschiedliche Frequenzen bei gleichem Schalldruckpegel unterschiedlich laut empfunden werden. Insbesondere werden niedrige Frequenzen zwar subjektiv weniger laut wahrgenommen, dafür aber als besonders störend. Zusätzlich ist diese Eigenschaft bei niedrigen Schalldruckpegeln stärker ausgeprägt als bei hohen [1].

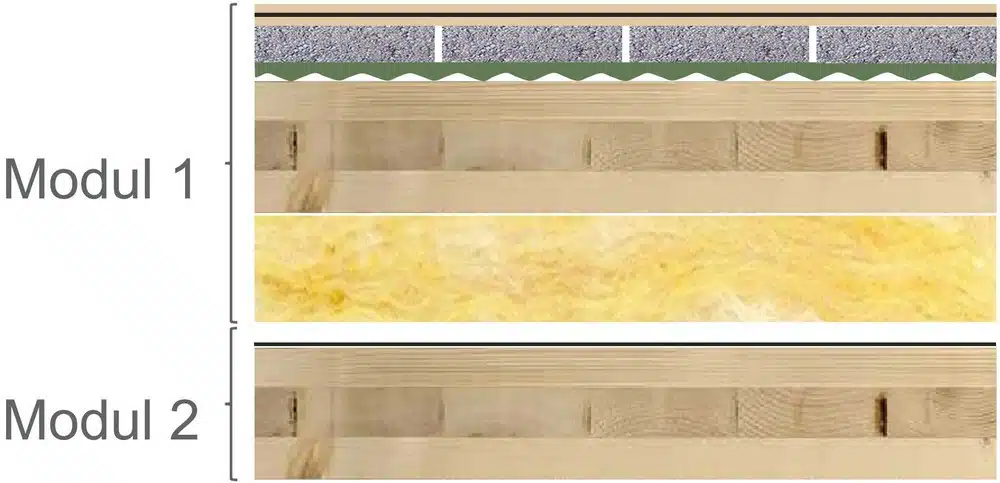

3 | Fußbodenaufbau zwischen zwei Modulen. Von oben nach unten: 11 mm Parkett; 3 mm Trittschalldämmung; 10 mm Zementfaserplatte; 2 mm Trittschalldämmung; 30 mm Betonplatten; 16 mm Acoustic Floor Mat AFM33; 100 mm CLT Boden; 80 mm Mineralwolle; 20 mm Luftspalt; Abdichtungsfolie; 100 mm CLT Decke

ABBILDUNG: Getzner Werkstoffe GmbH

Die Bewertung muss also idealerweise Wahrnehmungscharakteristika und Störpotenzial unterschiedlicher Geräuschquellen mitberücksichtigen. Die Deutsche Gesellschaft für Akustik e. V. (DEGA) schlägt daher in ihrer Richtlinie 103-1:2024-09 zur besseren Differenzierung sieben verschiedene Schallschutzklassen (A*, A–F) als Qualitätsstufen vor. Je nach Anspruch kann die passende Stufe bereits in der Planungsphase festgelegt und notwendige Maßnahmen entsprechend ausgearbeitet werden. Jede Stufe berücksichtigt verschiedene Geräuschquellen und deren Wahrnehmung mit [2]. Dadurch rückt die Bewertung der Störgeräusche näher an die Erwartung der Nutzer, und in der Folge wird ein höheres Wohlbefinden erreicht. Außerdem wird das Konfliktpotenzial zwischen Bewohnern, aber auch zum Vermieter reduziert.

Ein weiterer Punkt ist die Ermittlung der Messwerte. Der Trittschallpegel L’n,w wird gemäß EN 171-2 zwar frequenzabhängig gemessen, aber die Auswertung zu einem Einzahlwert erfolgt nur im Frequenzbereich 100 bis 3.150 Hz. Wahrnehmbare, störende Geräusche treten aber auch darunter auf. Durch die Standardauswertung L’n,w werden diese aber nicht berücksichtigt. Das Problem ist erkannt, daher steht der Spektrum-Anpassungswert CI,50-2500 zur Verfügung, der zusätzlich auch Frequenzen zwischen 50 und 100 Hz in die Auswertung miteinbezieht. Diese Spektrumsanpassung führt, gerade im Holzbau, zu einer wesentlichen Steigerung der Nutzerzufriedenheit. Die Anwendung ist bisher nicht verpflichtend, wird aber zunehmend als sinnvoll erkannt und umgesetzt.

Liegen alle Überlegungen zu den Anforderungen und Auswertungen vonseiten der Bauphysik vor, können die konkret umzusetzenden Maßnahmen geplant werden. Da manche Maßnahmen nicht nur im fertigen Rohbau eingesetzt werden, sondern teils Einfluss auf Geschosshöhen, Raumgröße oder Tragwerk haben, empfiehlt es sich, diese bereits frühzeitig in den Planungsprozess miteinzubeziehen. Je eher bekannt wird, was erforderlich ist, desto besser können effektive Schutzmaßnahmen mit der Gebäudestatik, Architektur und Ästhetik in Einklang gebracht werden.

Primärer Schall oder Luftschall kann i. d. R. gut mit herkömmlichen Schutzmaßnahmen, wie z. B. Vorsatzschalen oder abgehängten Decken, auf das gewünschte Niveau gebracht werden. Kritischer ist der Körperschall. Hier treffen mehrere ungünstige Faktoren aufeinander: Die Quellen haben häufig niederfrequenten Charakter, der durch die ebenfalls niedrigen Resonanzfrequenzen der Holzbauteile gut in hörbaren Schall umgesetzt werden kann. Zusätzlich ist die Wahrnehmung in diesem Frequenzbereich subjektiv besonders störend. Und zuletzt können Quellen aufgrund der guten Schallleitfähigkeit des Holzes später oft nicht klar lokalisiert werden. Die geeignetste Maßnahme ist daher die konsequente akustische Trennung von Quellen gegenüber dem restlichen Bauwerk.

Neben einzelnen Erregern wie Klima- und Lüftungsgeräten, Wärme- und Umwälzpumpen, Pools, Dachterrassen, Laubengänge etc. stellt aber auch jede Wohneinheit in sich aufgrund der Geh- und Nutzergeräusche eine Störquelle dar. Das bedeutet, dass Module über- und nebeneinander durch geeignete Entkopplungselemente getrennt werden müssen. Damit sind diese Elemente nicht mehr „nur“ akustisch wirksam, sondern sind auch integraler tragender Bestandteil des Bauwerks. Die Abstimmung zwischen Tragwerksplanung und Bauphysik ist daher unerlässlich und sollte bereits in der Entwurfsplanung beginnen.

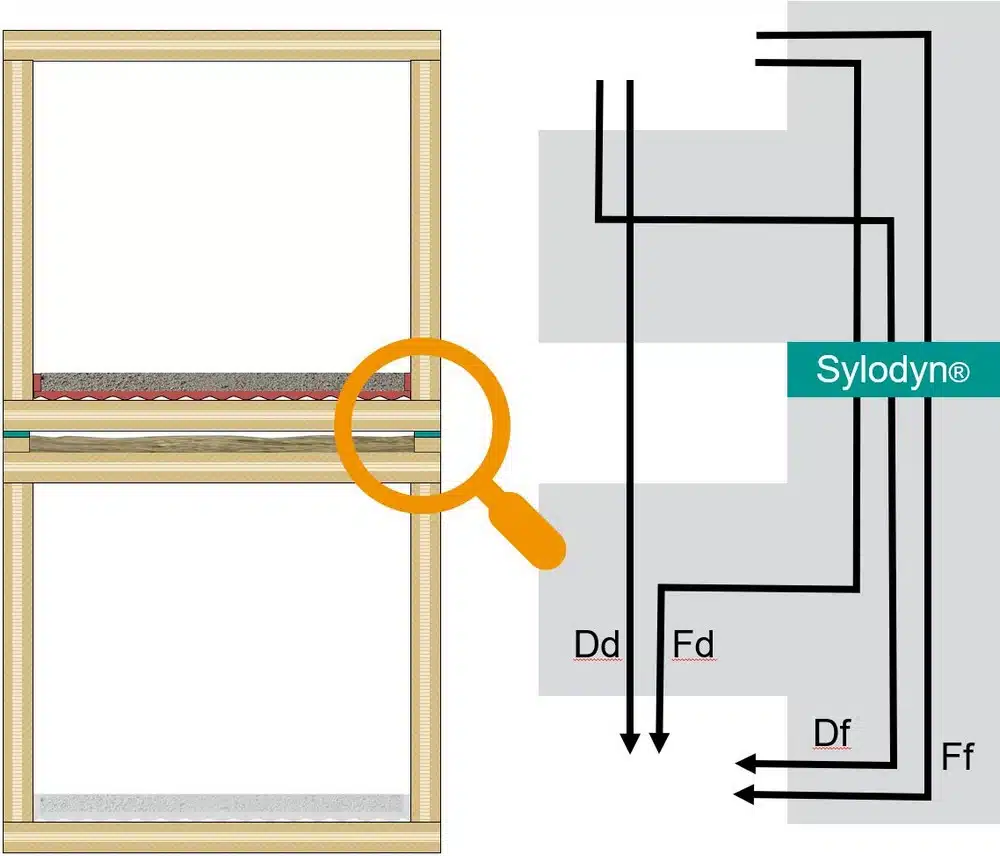

Der prinzipielle Aufbau einer Entkopplung zwischen zwei Modulen ist in Abbildung 1 dargestellt. Die beiden Module sind übereinandergestellt. Zwischen den Wänden sind elastische Lager (grün) angeordnet, die punkt- oder streifenförmig ausgeführt sein können. Der Hohlraum zwischen den Deckenelementen ist mit Mineralwolle als Hohlraumbedämpfung gefüllt. In den Modulen ist ein schwimmender Estrich eingebaut, der auf einer Trittschalldämmung (rote Wellenmatte) ruht. Rechts daneben sind schematisch die möglichen Schallübertragungswege dargestellt. Sie sind mit Abkürzungen der aufnehmenden und abgebenden Bauteile bezeichnet: Die Darstellung Dd bedeutet, dass Schall von der Decke im oberen Raum (D) aufgenommen und von der Decke im unteren Raum (d) wieder abgegeben wird. Fd bezeichnet z. B. Luftschall, der im oberen Raum von der Flanke (F) aufgenommen und von der Decke im unteren Raum (d) wieder abgegeben wird. So sind insgesamt vier Wege möglich, von denen drei über den Flankenstoß zwischen den Modulen führen.

Weder die Trittschalldämmung unter dem Estrich noch die Hohlraumbedämpfung oder die Flankenentkopplung kann alleine eine ausreichende Schutzwirkung gewährleisten. Nur im Zusammenspiel kann die Isolation von Luft- und Körperschall wie gewünscht erreicht werden. Die Funktionsweise des schwimmenden Estrichs und der Flankenentkopplung ist dabei ähnlich. Auf einem festen Untergrund (z. B. unteres Modul) wird eine Masse (z. B. oberes Modul) auf eine elastische Schicht (Flankenentkopplung) gestellt. Diese bilden zusammen ein Masse-Feder-System, das eine charakteristische Eigenfrequenz f0 aufweist. Sie lässt sich berechnen mit der Formel , wobei c die dynamische Steifigkeit des elastischen Elements ist und m die Masse, die darauf ruht. Damit die Entkopplung funktioniert, muss die Eigenfrequenz mindestens um den Faktor √2 niedriger sein als die niedrigste Störfrequenz. Sollen also Frequenzen ab 50 Hz isoliert werden, muss die Abstimmfrequenz unter 35 Hz liegen – je tiefer, desto wirkungsvoller. Da sich die Masse der Module mit jedem Geschoss erhöht, muss die Steifigkeit der elastischen Lager pro Geschoss entsprechend angepasst werden, damit die Abstimmfrequenz niedrig genug bleibt. Wichtig ist, dass bei der Ausführung keine sog. Schallbrücken entstehen. Schallbrücken sind harte Verbindungen, die die elastische Entkopplung durchdringen oder umgehen. Diese Verbindungen leiten den Körperschall dann an der Entkopplung vorbei weiter in andere Gebäudebereiche. Auch kleine Querschnitte können die Wirkung schon erheblich verringern. So sollten Module z. B. nicht über die Lagerebene hinweg starr verschraubt werden. Falls eine mechanische Verbindung z. B. wegen Windkräften notwendig ist, können etwa elastische Verspannungen oder Schubknaggen verwendet werden. Schallbrücken oder -nebenwege werden auch durch andere Konstruktionselemente gebildet. Gas-, Frisch- und Abwasserleitungen können ebenso Schall übertragen wie Aufzugsschächte oder durchlaufende Fassaden. Sie können aber durch geeignete elastische Verbindungsmittel oder Fugenausbildungen vermieden werden.

Wenn solche Designregeln beachtet werden, können auch große Gebäude ohne Einbußen im Schallschutz ausgeführt werden. Woodie UDQ in Hamburg Wilhelmsburg ist der erste Holzmodulbau der Gebäudeklasse 5 in Deutschland. In nur elf Monaten wurden 371 Module mit insgesamt 10.200 m² Nutzfläche aufgebaut. Die Module sind gegeneinander entkoppelt und kommen ohne starre Verbindungsmittel aus. Vertikale und horizontale Kräfte auf das Gebäude konnten allein über die Lagerung nachgewiesen werden. Flure im Gebäude sind separat entkoppelt. Treppenhäuser und Versorgungsschächte sind im Betonkern untergebracht, die Anschlüsse an die einzelnen Module sind mit elastischen Verbindungsmitteln ausgeführt. Die Fassadenelemente sind mit Fugen zwischen einzelnen Wohneinheiten versehen.

In einem Hotel in Wien wiederum wurde der Schallschutz konkret wie folgt ausgeführt: Holzmodule aus 100 mm CLT stehen übereinander. Als Flankenentkopplung wurden Punktlager aus 12,5 mm dickem Sylodyn® verwendet, deren Steifigkeit zwischen den fünf Obergeschossen jeweils an die statischen Gegebenheiten angepasst ist. Der Bodenaufbau mit Trittschalldämmung und Hohlraumbedämpfung ist in Abbildung 3 dargestellt.

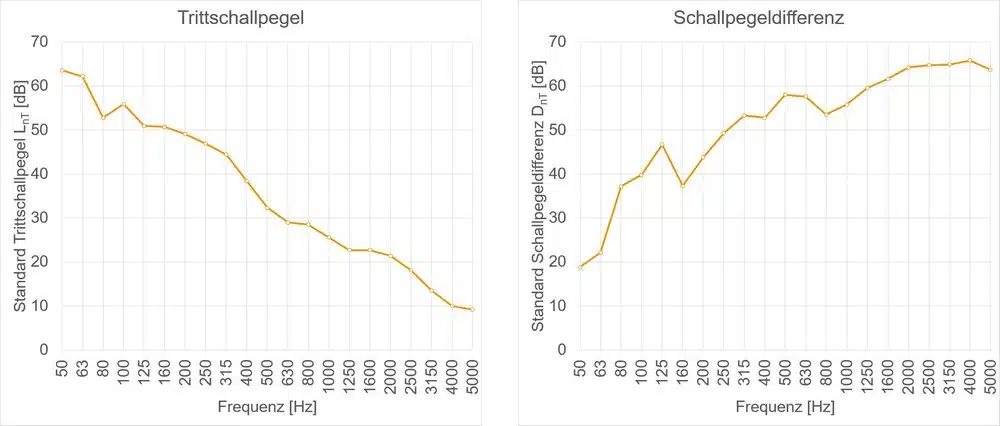

Nachmessungen wurden in diesem Fall nach ÖNORM B8115-5 bewertet, die bereits ein ähnliches Stufensystem verwendet wie die DEGA-Richtlinie 103. Hier ergibt sich ein Trittschallpegel L’nTw (CI,50-2500) = 43 (9) dB und eine Schallpegeldifferenz DnTw (Ctr,50-3150) = 57 (-16) dB. Die frequenzabhängigen Messkurven sind in Abbildung 4 dargestellt. Beide Ergebnisse erfüllen die vorher gestellten Anforderungen nach OIB-Richtlinie 5 vollständig.

Trotz des akustisch empfindlichen Baustoffs Holz können mit geeigneter Planung Gebäude errichtet werden, die einem Massivbau hinsichtlich des Schallschutzes in nichts nachstehen. Es gibt zwar in der Prognose noch Unsicherheiten, die erst mit mehr Erfahrung in dieser Bauweise verringert werden können, die aber auch mit Testmessungen ausgeräumt werden können. Auch die Normung spiegelt die Erwartungen von Nutzern und Bauherren nicht immer wider. Die Schwachpunkte sind jedoch bekannt und können durch Abstimmung zwischen Bauherrn und Planungsbeteiligten ausgeräumt werden. Insgesamt ist es notwendig, den Schallschutz gewerkeübergreifend bereits frühzeitig in der Planung zu berücksichtigen, um ein stimmiges Konzept umsetzen zu können.

Quellen

[1] E. Zwicker, „Psychoakustik“, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1982.

[2] Deutsche Gesellschaft für Akustik e. V., „DEGA-Richtlinie 103-1:2024-09 Schallschutz im Wohnungsbau“, www.dega-akustik.de/fileadmin/dega-akustik.de/publikationen/DEGARichtlinie_103-1.pdf, 2024.

Der Autor

Andreas Wenz

Andreas Wenz arbeitet seit 2015 als Projektingenieur für die Firma Getzner Werkstoffe GmbH. Er begleitet europaweit Bauprojekte, bei denen Schwingungsschutz oder Schallschutz besondere Aufmerksamkeit benötigt.

www.getzner.com

andreas.wenz@getzner.com